疫情什么时候允许开业(疫情什么时候允许开业了)

引言:疫情反复,开业时间成焦点

自2020年新冠疫情暴发以来,全球经济活动屡次按下“暂停键”,对于企业主、个体工商户和普通劳动者而言,“什么时候允许开业”成为最迫切的问题,随着病毒变异与防控政策调整,开业时间表始终充满不确定性,本文将从政策导向、科学依据、行业差异和民生需求四方面,探讨疫情下复工开业的逻辑与未来趋势。

政策导向:动态清零与精准防控的平衡

中国始终坚持“动态清零”总方针,但具体执行中,各地政策因疫情严重程度而灵活调整。

- 高风险地区:通常需满足“社会面清零”后7-14天,经评估逐步开放。

- 中低风险地区:可能缩短管控周期,优先保障民生行业(如超市、药店)运营。

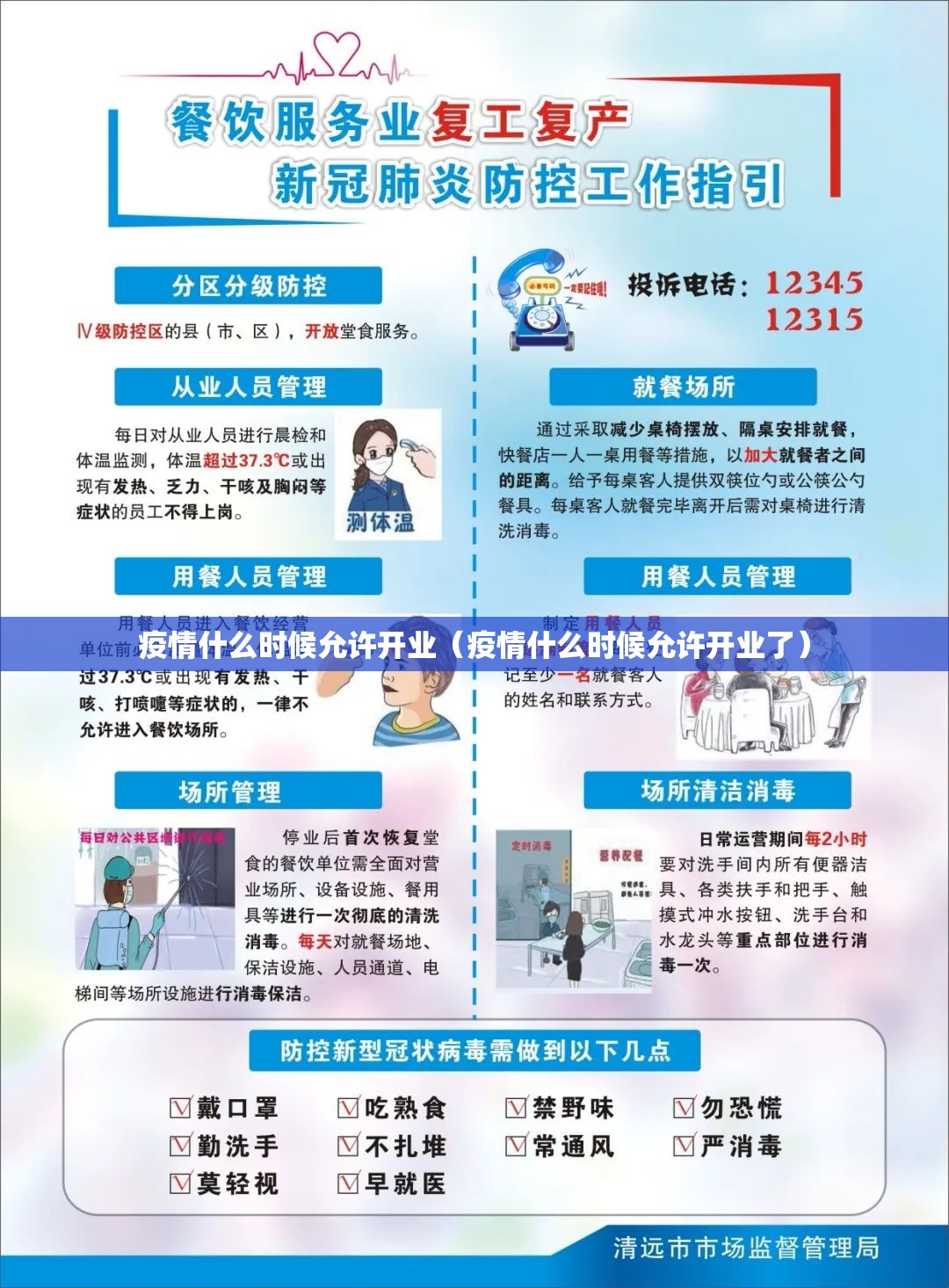

- 特殊行业(如餐饮、娱乐):往往最后解禁,因人员聚集风险高。

案例:2022年上海疫情后,分三阶段推进复商复市,优先开放物流和制造业,餐饮业直至6月才恢复堂食。

科学依据:病毒传播力与医疗资源压力

开业时间并非简单由行政命令决定,而是基于科学评估:

- R0值(基本传染数):若疫情传播系数降至1以下,解封可能性更高。

- 医疗承载能力:当重症床位使用率低于80%时,政策可能放宽。

- 疫苗接种率:老年人等高危群体接种率达标,可降低开业后的健康风险。

数据支撑:香港第五波疫情中,疫苗接种率提升后,即使日增病例过万,仍逐步恢复经济活动。

行业差异:谁先开,谁后开?

不同行业复工优先级显著不同:

- 民生保障类(超市、物流、医疗)→ 优先开放

- 制造业与建筑业→ 第二批复工(需闭环管理)

- 服务业(影院、健身房、教培)→ 最后解禁

矛盾点:小微企业抗风险能力弱,长期停业可能导致倒闭潮,2022年数据显示,全国超100万家个体工商户因疫情注销。

民生与经济的两难抉择

- 劳动者困境:停工意味着收入锐减,尤其灵活就业群体。

- 企业成本:租金、工资等固定支出持续,部分企业选择“偷偷开业”。

- 政策补偿:部分地区发放补贴或减免税费,但覆盖面有限。

专家观点:清华大学教授李稻葵指出,“防疫需权衡生命权与发展权,长期封控可能引发次生灾害。”

国际对比:不同国家的复工逻辑

- 欧美“共存”模式:以快速恢复经济为目标,但代价是反复感染。

- 新加坡“渐进开放”:分阶段解封,强制疫苗认证进入公共场所。

- 中国“稳中求进”:更强调可控性,避免医疗挤兑。

未来展望:常态化防控下的开业新常态

- 数字化工具:场所码、核酸证明或成开业标配。

- 弹性管理:建立“熔断机制”,疫情反弹时局部暂停。

- 政策优化:第九版防控方案已缩短隔离周期,未来或进一步精准化。

在安全与生存之间寻找答案

疫情何时允许开业,本质是公共健康与社会经济的平衡命题,随着疫苗接种普及和防控经验积累,未来政策或将更注重“精准”与“灵活”,但对个体而言,既要理解防疫大局,也需呼吁更多保障措施——毕竟,开业不仅是政策文件上的日期,更是千万家庭的生计所系。

(全文共计约1200字)

发表评论