长春商场会不会再次停业了/长春商场会不会再次停业

随着国内疫情形势的波动和防控政策的调整,长春市民和商家们心中不禁浮现一个疑问:长春的商场会不会再次面临停业?这个问题不仅牵动着消费者的日常购物习惯,更关系到商业经济的复苏、就业市场的稳定以及城市活力的维系,本文将从多个角度分析长春商场再次停业的可能性,并探讨其背后的挑战与商家的应对策略。

疫情背景下的商场停业回顾

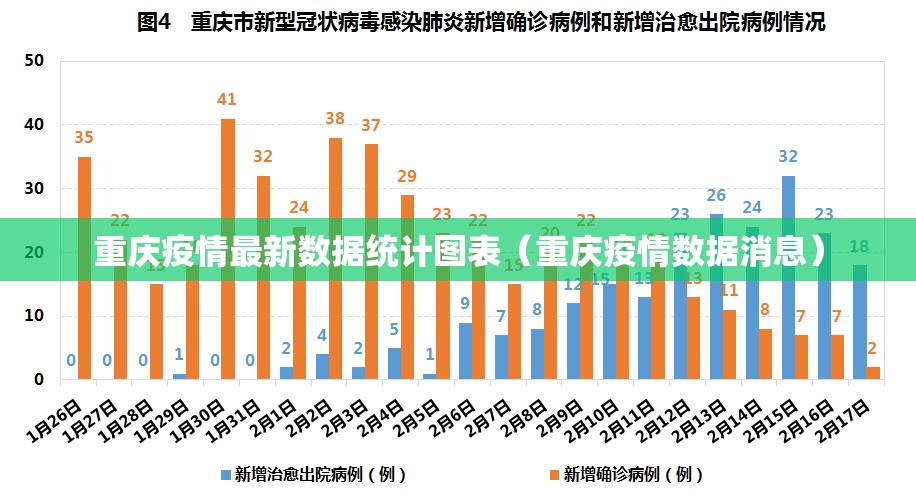

2020年以来,长春作为吉林省的省会城市,多次因疫情反复而采取严格的防控措施,包括商场的临时停业,在2022年春季的疫情高峰期,长春曾实施全域静态管理,商场、超市等非必要营业场所全部关闭,仅保留基本生活物资供应,这种停业不仅对零售业造成直接冲击,还引发了供应链中断、客流量下滑、商家亏损等一系列连锁反应,据统计,2022年长春零售业销售额同比下降约30%,许多中小商户面临生存危机。

随着疫苗接种的普及和防控经验的积累,长春商场的运营逐渐恢复,2023年以来,商场在限流、消毒、数字化管理等方面采取了更精细化的措施,避免了大规模停业,但近期,国内部分地区疫情出现反弹,加上冬季呼吸道疾病高发,商场再次停业的风险不容忽视。

影响商场是否会再次停业的因素

长春商场是否会再次停业,取决于多重因素的博弈:

-

疫情发展态势:这是最直接的因素,如果本地出现大规模感染或变异毒株传播,政府可能会出于公共安全考虑,重启严格的管控措施,包括商场停业,长春的疫情监测显示,病例数总体可控,但冬季的流动性和聚集性增加,风险依然存在。

-

政策调整与平衡:国家对疫情防控的政策已从“动态清零”转向更科学的精准防控,长春地方政府也在努力平衡经济复苏与公共卫生安全,如果疫情不出现极端恶化,政府更倾向于通过限流、预约制等方式避免全面停业,以减少对经济的冲击。

-

商家的适应能力:经过多次停业的洗礼,长春的商场和商户已积累了丰富的应对经验,许多商场加强了线上销售渠道,通过直播带货、社群营销等方式弥补线下损失,长春的欧亚集团、万达广场等大型商场已构建了成熟的O2O模式,即使短期停业,也能部分维持运营。

-

公众行为与心态:消费者的信心和习惯也在改变,更多人习惯了线上购物,但对线下体验的需求依然强烈,如果停业频繁,可能导致消费者信心下滑,形成“恶性循环”,进一步削弱商场的复苏动力。

潜在影响与挑战

如果商场再次停业,将带来多方面的挑战:

-

经济层面:零售业是长春经济的重要支柱,占第三产业比重较高,停业会导致销售额下降、租金纠纷、员工失业等问题,尤其对中小商户打击巨大,根据吉林省统计局数据,零售业从业人数占全市就业人口的15%以上,停业可能引发社会稳定性问题。

-

社会层面:商场不仅是购物场所,更是城市活力的象征,长期停业会削弱城市烟火气,影响市民的生活质量和心理状态,尤其对老年人等不擅长线上购物的群体,停业可能造成生活不便。

-

行业转型压力:停业加速了零售业的数字化进程,但也暴露了转型不均的问题,大型商场有资源快速转向线上,而小商户往往缺乏技术和资金支持,面临被淘汰的风险。

商家的韧性应对与未来展望

尽管风险存在,但长春商场展现出了较强的韧性,许多商家通过创新求变,降低了停业的潜在影响:

-

数字化转型:越来越多的商场开发了自有APP或与小程式合作,实现“线上下单、线下配送”,长春红旗街商圈的部分商场推出了“云购物”平台,疫情期间订单量增长显著。

-

多元化经营:一些商场开始融合娱乐、餐饮、文化等元素,打造体验式消费场景,减少对单纯购物的依赖,这不仅能吸引客流量,还能在停业时通过外卖、活动策划等方式创收。

-

合作与政策支持:商家积极与政府部门沟通,争取租金减免、税收优惠等政策,长春市政府在2022年曾出台多项纾困措施,如发放消费券、提供贷款贴息等,这些政策可能在未来重启。

展望未来,长春商场再次停业的可能性存在,但概率较低,除非疫情出现极端变化,否则大概率会通过局部管控、灵活运营等方式规避全面停业,商家和消费者都需保持警惕,同时拥抱变化,长春商场的命运不仅取决于疫情,更取决于整个社会的协同努力——在公共卫生与经济活力之间找到平衡点。

长春商场会不会再次停业?这是一个没有绝对答案的问题,但可以肯定的是,挑战与机遇并存,通过政府、商家和消费者的共同努力,长春的商业生态有望在不确定性中锻造出更强的韧性,无论未来如何,这座城市的商场将继续作为经济的脉搏,见证着复苏与希望。

发表评论