郑州疫情是否封城,政策抉择背后的复杂考量

随着国内疫情多点散发,郑州作为河南省省会和国家中心城市,其疫情防控措施备受关注,网络上不时出现“郑州是否封城”的猜测,引发市民和舆论的热议,封城与否并非简单的二元选择,而是基于疫情态势、经济影响、社会承受力等多重因素的综合研判,郑州在应对此轮疫情时,始终遵循精准防控的原则,力求在保障公共健康的同时,最大限度减少对正常生产生活的影响。

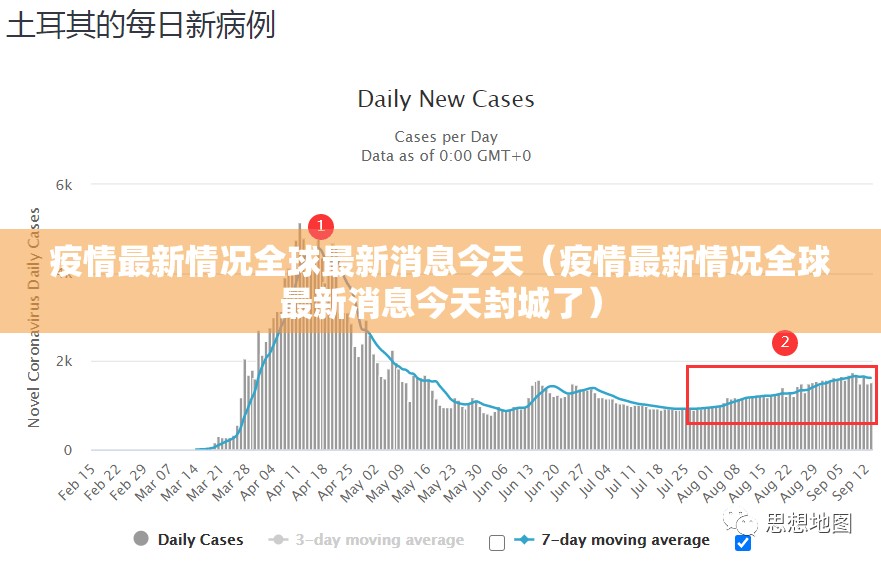

疫情态势:数据驱动决策

郑州本次疫情主要由奥密克戎变异株引发,具有传播速度快、隐匿性强的特点,根据官方通报,疫情初期病例数曾出现较快增长,但通过快速流调、核酸筛查和风险区划分,传播链得到初步控制,郑州市政府并未采取全域封城的极端措施,而是根据中高风险区的分布,实施分级分类管控,对重点区域采取临时封闭管理,开展多轮核酸检测;对低风险区则保持常态化防控,仅限制聚集性活动,这种“精准封控”模式既避免了社会停摆,又有效切断了传播途径。

政策依据:科学与法治的平衡

封城决策需严格依据《传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》,郑州的防控措施始终以科学评估为基础,结合专家研判和实时数据调整,当单日新增病例数出现拐点、传播风险降低时,部分封控区及时解封;反之,则动态扩大管控范围,郑州还借鉴了上海、广州等城市的经验,避免“一刀切”带来的次生问题,政策透明度和规范性较高,每日召开新闻发布会通报进展,回应公众关切,减少了不必要的恐慌。

经济与社会影响:最小化代价的考量

郑州是国家交通枢纽和制造业重镇,封城可能导致产业链中断、民生保障困难等连锁反应,2021年郑州洪灾后经济仍在恢复期,加之全球通胀压力,政府需权衡防控与发展的关系,实际措施中,郑州保障了物流畅通、重点企业闭环生产,并发放消费券刺激经济,社会层面,通过社区保供体系确保居民生活物资,设立紧急就医绿色通道,体现了“人民至上”的宗旨,这些做法避免了封城可能引发的社会矛盾,维护了大局稳定。

公众反应与舆论监督

市民对防控政策总体支持,但也存在不同声音,部分群体因临时管控面临收入减少、出行不便等问题,网络平台上有“建议封城”和“反对过度防控”的争论,政府通过热线电话、线上渠道收集民意,及时调整政策(如优化核酸检测点布局),媒体和专家则呼吁避免“抗疫疲劳”,强调疫苗接种和个人防护的重要性,这种互动体现了社会治理的进步,也说明封城与否需凝聚社会共识。

常态化防控下的韧性建设

郑州疫情终将过去,但留给城市的思考深远,未来需加强公共卫生体系建设,包括提升核酸检测能力、完善分级诊疗机制、建设智慧预警平台等,探索“精准防控”的标准化流程,为其他城市提供借鉴,更重要的是,推动经济结构转型,增强社会应对危机的韧性,从而在疫情与生活之间找到可持续的平衡点。

郑州没有选择封城,而是以科学、精准、有序的方式应对疫情,这反映了中国防控策略的成熟与进化,在抗疫第三年,我们既要守住生命安全的底线,也要珍惜来之不易的发展成果,或许,郑州的实践告诉我们:真正的智慧不在于是否封城,而如何在困境中守护每一个人的尊严与希望。

发表评论