南京疫情 官方/南京疫情官方发布

2021年7月,南京禄口国际机场爆发的新一轮新冠疫情,迅速成为全国关注的焦点,这场疫情不仅考验了南京市的应急管理能力,也对官方防控体系提出了严峻挑战,在疫情初期,官方反应迅速但面临诸多质疑;随后,通过一系列强化措施,疫情逐步得到控制,本文将探讨南京疫情中官方的角色、应对策略以及由此引发的反思,以期为未来公共卫生事件提供借鉴。

南京疫情的爆发源于禄口机场的保洁人员感染Delta变异毒株,随后病毒快速传播至多个省份,官方在疫情初期迅速启动应急机制,包括封锁相关区域、开展大规模核酸检测和追踪密接者,初期的信息透明度和协调性不足,引发公众对官方应对能力的质疑,疫情信息发布存在延迟,导致公众恐慌和谣言传播,这一阶段暴露了官方在突发公共卫生事件中的短板,尤其是跨部门协作和公共沟通的不足。

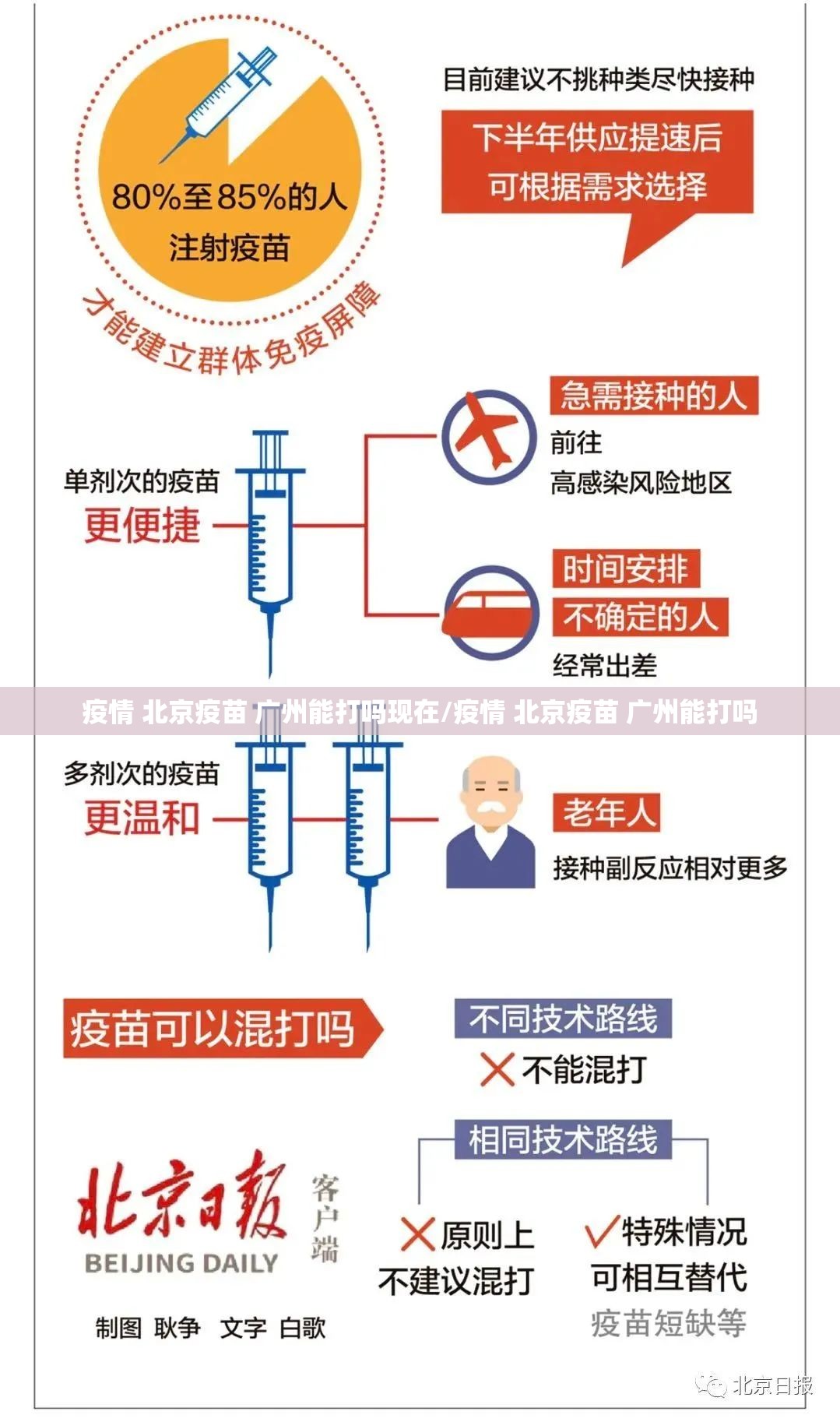

随着疫情升级,官方采取了更为严格的措施,南京市政府实施了部分区域的封控管理,暂停了公共交通和大型活动,并加快了疫苗接种进程,国家卫健委也派出工作组指导防控,强调“动态清零”策略,这些措施体现了官方在疫情中的主导作用:通过科学防控和资源调配,有效遏制了病毒扩散,数据显示,在官方强化干预后,南京疫情在8月中旬得到基本控制,日新增病例大幅下降,这一成果凸显了官方在危机管理中的执行力,但也提醒我们,防控措施需要平衡经济和社会影响。

官方的应对不仅限于短期控制,还包括长期反思与改进,疫情结束后,官方对禄口机场的管理漏洞进行了问责,并修订了防控指南,加强了对国际航班和高风险岗位的监管,官方推动了公共卫生体系的优化,如提升核酸检测能力、完善应急物资储备和数字化追踪系统,这些举措显示了官方从疫情中吸取教训的努力,旨在提升未来应对类似事件的能力。

南京疫情也揭示了官方应对中的深层次问题,信息透明度不足易削弱公众信任,官方在疫情初期未能及时发布详细轨迹和信息,导致舆论发酵,基层执行层面存在压力过大和资源不均的问题,例如医护人员疲劳和社区防控漏洞。“一刀切”的封控措施对经济和民生造成冲击,反映出官方在精准防控方面的不足,这些问题呼吁官方在未来更加注重公共沟通、资源分配和社会平衡。

南京疫情是一次对官方防控体系的严峻考验,官方通过快速反应和强化措施控制了疫情,但同时也暴露了信息透明、执行效率和人文关怀等方面的不足,官方需进一步优化应急机制,加强科学决策和公众参与,以构建更具韧性的公共卫生体系,只有如此,才能在面对未知挑战时,更好地保障人民健康与社会稳定。

发表评论