上海疫情防控通报/上海疫情防控通报最新

上海的疫情防控通报再次成为公众关注的焦点,作为中国最大的经济中心和国际化大都市,上海在疫情防控中扮演着关键角色,其通报内容不仅反映了本地疫情态势,更体现了政策执行、社会响应和公共卫生体系的整体效能,本文将从通报内容的特点、防控策略的演变、社会影响以及未来挑战等方面,深入探讨上海疫情防控通报背后的深层含义。

疫情防控通报:透明与精准的双重追求

上海的疫情防控通报通常以每日发布会的形式呈现,内容涵盖新增病例数、溯源进展、风险区域调整、疫苗接种数据等,这些通报的核心特点是高度透明和精准化,通报中不仅公布确诊病例数量,还会详细说明病例的活动轨迹、密切接触者管理情况以及防控措施调整依据,这种精细化披露有助于公众了解疫情真实状况,减少不必要的恐慌,同时增强对政府决策的理解和支持。

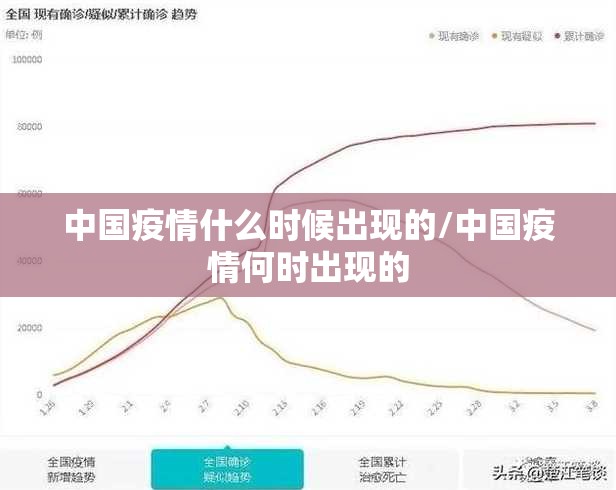

从数据层面看,上海的通报往往结合大数据和人工智能技术,实现疫情信息的实时更新和可视化展示,通过健康码系统、行程轨迹追踪等手段,通报内容不仅具权威性,还具备较强的可操作性,这使得市民可以及时调整个人行为,配合防控工作。

防控策略的演变:从静态管理到动态精准

上海的疫情防控策略经历了多次调整,从早期的“封控”模式逐步转向“精准防控”和“动态清零”,这一演变在通报中体现得尤为明显,初期,通报侧重于大规模筛查和隔离措施,但随着病毒变异和防控经验积累,通报内容开始强调分区分级管理、重点人群防护以及科技手段的应用。

在奥密克戎变异株流行期间,上海的通报多次突出“减少社会面传播”的目标,通过缩小防控单元(如以小区、楼栋为单位)来平衡防疫与经济社会的运行,这种策略避免了“一刀切”的弊端,但也对通报的及时性和准确性提出了更高要求,通报中常会看到对风险区域的动态调整,以及对企业、学校的针对性指导,这反映了上海在防控中力求最小化社会成本的思路。

社会影响:公众信任与行为引导

疫情防控通报不仅是信息传递工具,更是社会心理和行为引导的重要媒介,在上海,通报的权威性和透明度直接影响了公众的信任度,当通报内容清晰、数据可靠时,市民的配合度较高,反之则可能引发质疑甚至谣言,在2022年春季疫情高峰期,通报中关于物资保障、医疗资源分配的信息一度成为社会焦点,政府通过加强数据披露和互动沟通,逐步缓解了公众焦虑。

通报还承担着教育功能,通过定期发布疫苗接种进展、个人防护建议等内容,上海成功推动了公共卫生意识的普及,通报中的正能量案例(如志愿者故事、社区互助)也增强了社会凝聚力,体现了城市在危机中的韧性。

未来挑战:平衡防控与经济社会发展

尽管上海的疫情防控通报体系日趋成熟,但仍面临多重挑战,病毒持续变异可能导致防控策略频繁调整,通报需保持灵活性而不失连贯性,在经济压力下,如何通过通报传递“精准防控”与“稳增长”并重的信号,成为一项复杂任务,近期通报中多次强调对中小企业、外贸行业的支持措施,反映了这种平衡努力。

信息过载和公众疲劳也是潜在问题,长期疫情下,部分市民可能对通报内容产生“麻木感”,如何通过创新形式(如短视频、互动平台)提升关注度,是未来需要探索的方向。

上海疫情防控通报不仅是数据披露,更是城市治理现代化的缩影,它体现了政府在危机中的透明度、精准施策能力,以及社会共同体的韧性,随着疫情形势变化,通报体系需进一步优化,以科学、人性化的方式引导公众行为,助力上海在防控与发展中找到最佳平衡点,通过持续改进,上海的实践或将为全球超大城市提供宝贵经验。

发表评论